研究室紹介

私たちの体や宇宙を形作る究極の最小単位はなんだろうか?

そして,これらの究極の構成物質はどのようなダイナミクスで作用しあっているのだろうか?

素粒子物理学は自然のもっとも根元的な姿を追い求めています。そして今その研究は,粒子加速器といういわば「顕微鏡」により原子・分子の1兆分の1程度の大きさまで探求する事ができます。さらに小さな世界を見るため,より高いエネルギーの粒子衝突による探索実験が求められています。高エネルギー物理学研究室の研究分野は素粒子(高エネルギー)物理学実験で,主に,

-

衝突型粒子加速器を用いた素粒子物理学の実験的研究と

-

放射線検出器の開発と応用研究

を行っています。

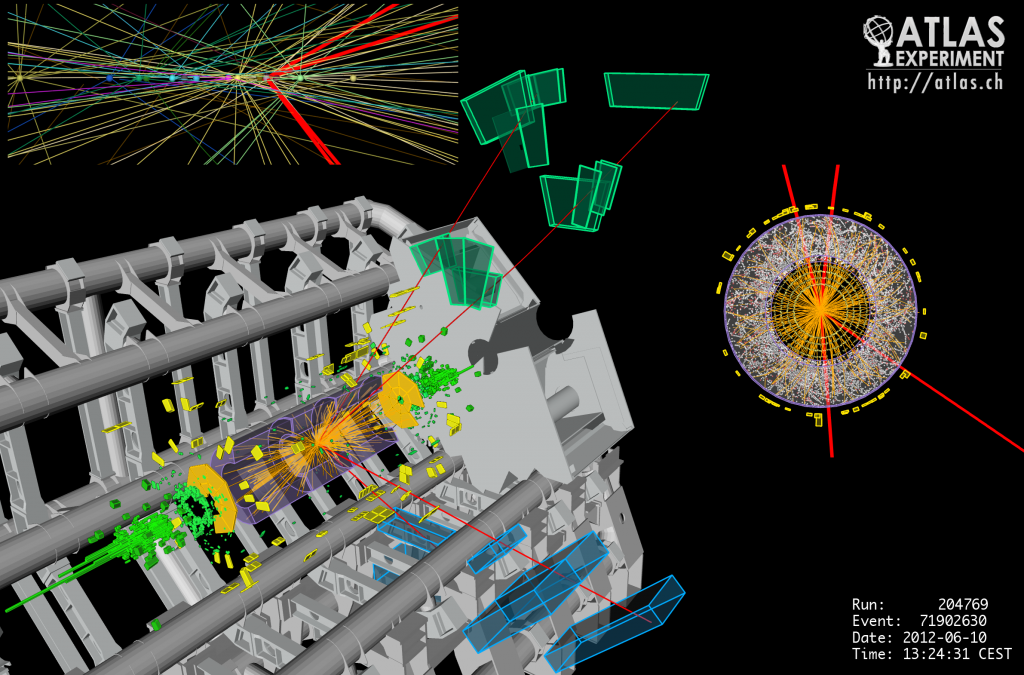

ATLAS実験で観測されたヒッグス粒子生成事象の候補。ヒッグス粒子が2つのZボソンに崩壊し,それぞれのZボソンが2つのミュー粒子に崩壊したと解釈できます。赤い線がミュー粒子の飛跡を再構成したものです。私たちの研究室が建設に貢献した測定器で粒子を捉えています。

高エネルギー物理学研究室は世界最大で最高エネルギーを作り出す粒子加速器LHCを用いた国際協同実験の一つであるATLAS実験に参加し,測定器の中でミュー粒子検出を担うシステムを国際協力の下で作り上げました。2012年には,過去50年にわたって探し続けてきたヒッグス粒子の発見に貢献しました。 ヒッグス粒子は宇宙の成り立ちに影響を与え,「質量とは何か」という基本的な問題に答える粒子です。

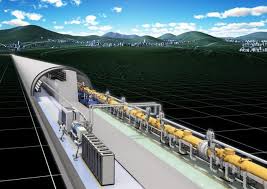

ILCの予想図。全長約30km,電子と陽電子を500GeVまで加速します。

本研究室は,将来の加速器実験を見据え,LHCでは解明が難しいヒッグス粒子の特性の精密測定などを目指している次世代加速器計画の国際リニアコライダー(ILC)計画に参加し,そこで用いられる測定器の開発研究も行っています。衝突実験で生成した粒子のエネルギーを高精度で測定する測定器の開発研究を行っています。

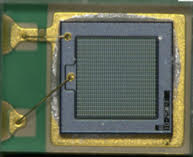

シンチレーション光などの光を検出する半導体検出器MPPCの拡大写真。ピクセル構造を持ちその部分の大きさは1mm×1mm。

粒子加速器実験で用いられる測定器は放射線検出器ですが,放射線検出器は医療や工業など,広く社会で用いられています。本研究室では,粒子加速器実験向けの検出器を開発してきた経験を生かし,PET装置など核医学分野に用いられるガンマ線検出器の性能向上を目指した基礎研究を行っています。